三井合名會社與日治中期後的製茶工場

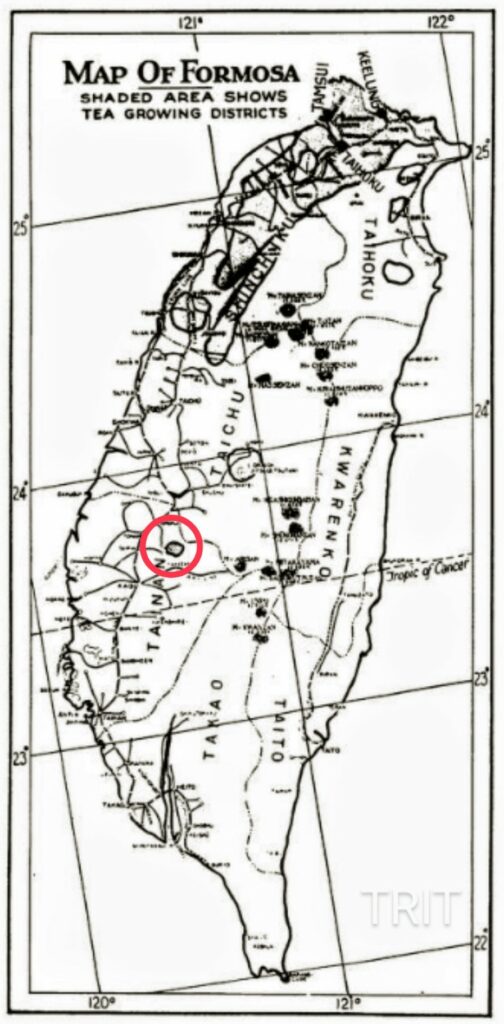

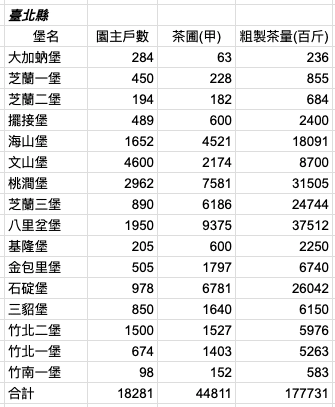

甲午戰爭台灣割日後,日本的三井物產在1896年於大稻埕港邊街設立臺北支店,專門經營茶葉、樟腦、稻米、砂糖等物產的出口。1909年三井家族成立「三井合名會社」,其在日治時期除開發台灣林業資源,也進行大規模茶葉生產。日本政府接手台灣時,烏龍茶外銷主要掌控在英美的洋行手上,所以日本政府大力扶植日本商社與洋行競爭茶葉出口,在官方有計畫的支持下,台灣茶葉出口的株式會社出現,最大的兩大企業是「三井」與「野澤組」,尤其以三井合名會社外銷量最大,其也在北台灣發展大型製茶工場。

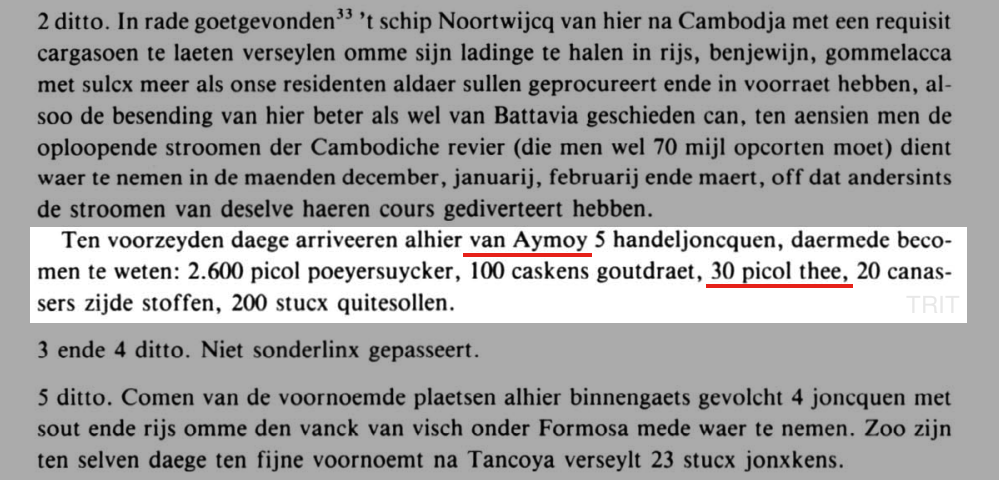

1908年三井合名會社首先在海山郡設立海山茶場,一開始以生產烏龍茶、包種茶為主,後來又建立8間大型製茶場,其中7間屬於新式機械製茶工場,1間為傳統式的製茶工場。1920年後三井陸續建立其他茶工場,烏龍茶外銷衰退,開始轉為包種茶與紅茶外銷,第二座茶場大豹工場面積將近2000坪,茶園面積約600公頃,紅茶年產量65萬磅,為當時東亞最大型的新式製茶工廠。

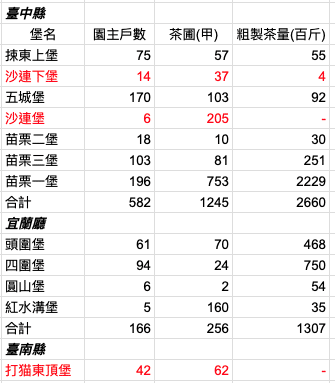

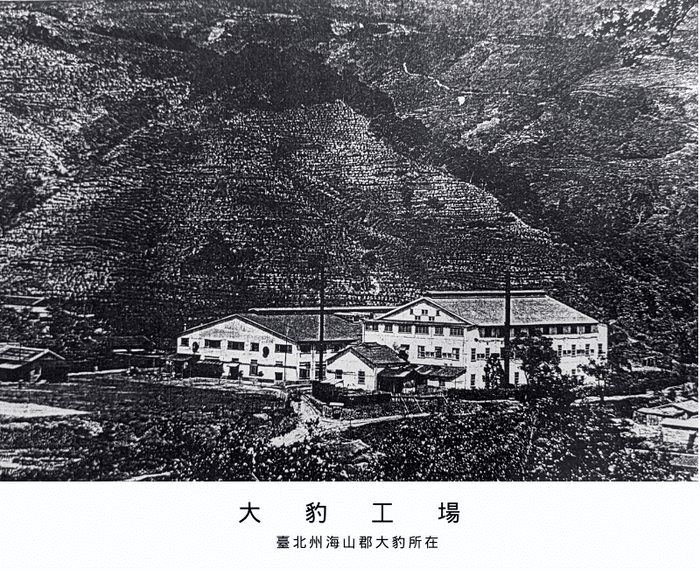

在1923年於臺北州文山郡設立石碇庄的乾溝工廠,屬於傳統的舊式製茶工廠,採用手動機械製造,因此單日製茶產量少,紅茶年產量最少僅10萬磅(工廠面積210坪,茶園面積約100公頃)。同年接受臺灣拓殖製茶株式會社委推管理位於新竹州的苗栗郡三叉工場(工廠面積900坪,茶園面積約360公頃,紅茶年產量35萬磅)、大溪郡銅鑼圈工場(工廠面積510坪,茶園面積約120公頃,紅茶年產量20萬磅)。

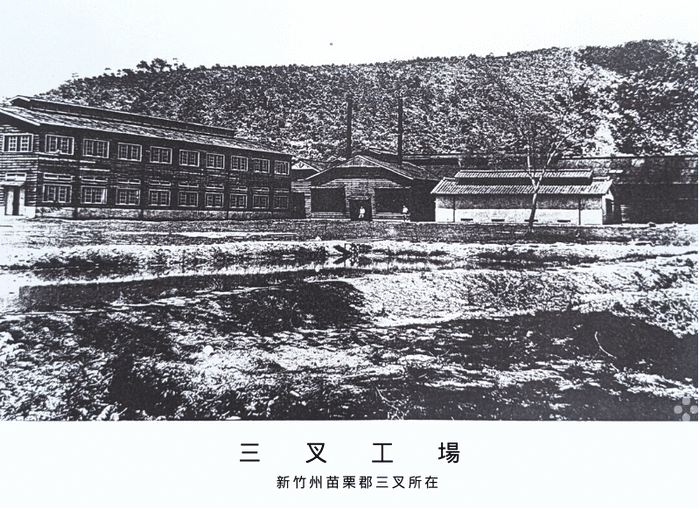

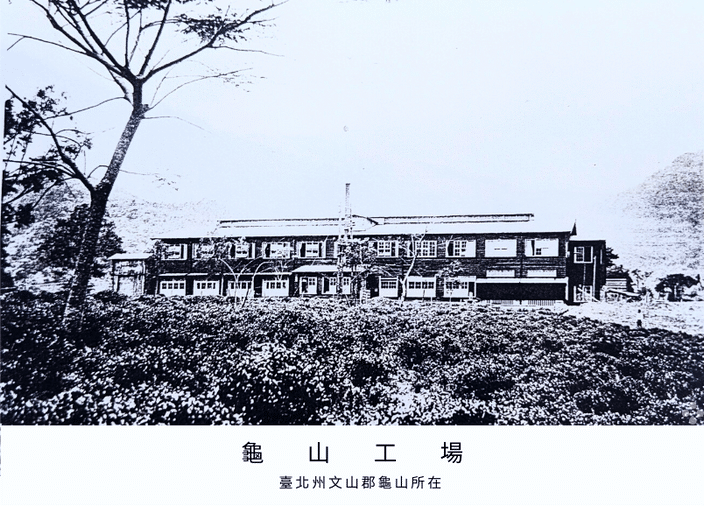

1924年設立的臺北州海山郡大寮工場,為大豹工場的分場(工廠面積800坪,茶園面積約200公頃,紅茶年產量25萬磅)。1926年設立的新竹州大溪郡角板山工場(工廠面積1700坪,茶園面積約500公頃,紅茶年產量60萬磅)。北部的大豹工場、大寮工場與角板山工場為產量前三大的新事製茶廠。1928年於臺北州文山郡設立磺窟工廠(工廠面積700坪,茶園面積約300公頃,紅茶年產量30萬磅)。1934年於臺北州文山郡設立龜山工場(工廠面積450坪,茶園面積約200公頃,紅茶年產量25萬磅)

三井公司建立的8座新式茶場,是三井公司成功外銷臺灣紅茶的基礎,日後發展與立頓紅茶「Lipton」齊名的日東紅茶「Nittoh 」想要攻入國際的紅茶市場。二戰後1945年中華民國政府接收台灣,大量開始接收日本在台產業,三井合名會社撥交轄下的56個企業單位給「台灣農林公司」接管,現在三井留下來的茶場也由農林公司經營。