茶葉的碳足跡?當你泡一杯茶有哪些碳排量

泡一杯茶的背後有哪些碳足跡?

你可能會想茶葉就是一個農產品會有什麼碳排量,不外乎是製茶過程會有碳排放,或是燃燒瓦斯燒開水泡茶的時候會有碳排放,然而,茶葉的碳足跡比你想像中的還複雜!

關於茶葉的碳足跡,必須要理解『產品碳足跡生命週期』的定義,第一,雖然是「碳」足跡,但其實不僅有二氧化碳的排放量,還包括各種溫室氣體的排放量,不同溫室氣體有不一樣的全球暖化潛勢(Global-warming potential, GWP),可以理解成相比二氧化碳造成溫室效應的能力,像甲烷(CH4)是二氧化碳的約27~30倍。再來是,產品生命週期的概念,首先要先判定這個週期是從何時開始,何時結束,有哪個些階段需要計算相關的排碳量,也包含有哪些排放可以排除。關於產品的碳足跡的生命週期一般來說有以下3種,分別以茶產業舉例。

搖籃到墳墓(Cradle-to-Grave):茶苗生長,到茶葉廢棄物處理。

搖籃:指的是原料的起點,為什麼用搖籃?就像是剛出生的嬰兒會躺在搖籃中睡覺。

生產產品需要原料,製茶的原料很單純是從茶樹上收成的茶菁,茶菁從茶園獲得。而茶樹最初可能是一顆種子或扦插苗。

墳墓:指的是產品的終點,與搖籃相比?人死後躺的是棺材,然後被埋入墳墓中。

泡完茶產生的葉底,將茶葉處理掉的過程也可能產生碳排放,當茶葉產品廢棄到最終消失即是終點。

搖籃到墳墓的產品碳足跡生命週期是最完整的,搖籃只是個起點,在後續的過程還會有很多溫室氣體的排放活動,例如,茶苗整長後還需要各種的茶園管理,期間使用的農業機具的燃燒,施用肥料的排放,或到製茶階段製茶廠的過程中設備的電力、滾筒式炒菁機的瓦斯使用,這個一系列的過程還延伸到,將茶葉商品運送,消費者開罐沖泡熱水,最終廢棄處理葉底才徹底結束,總而言之,從種植茶樹開始到廢棄處理茶底的相關的碳排放,都算是在碳足跡內。

搖籃到大門(Cradle-to-Gate):茶苗生長到茶園採收茶菁,或茶苗生長到製茶廠茶葉商品的產出。

大門:指的是排放量的截斷點,大門可以想像成家門,嬰兒長大變成成年人,就是從原料變成了一個產品,而離家的那刻就是截斷點。

就茶產業來說搖籃到大門可能是茶園,也可能是製茶廠。如果是契作的茶園,茶菁是個商品,所以說搖籃到大門,就是種植茶苗到茶園收穫茶菁這個過程(的排放量);如果是兼具茶園種植與製茶的茶農,那搖籃到大門,就是從種植茶苗,到製茶過程,甚至還包含自行包裝成茶葉產品。

大門到大門(Gate-to-Gate)

可以理解成一個獨立的製茶廠內發生的過程,從將原料送進製茶廠大門,到做成產品載離製茶廠大門。製茶廠從契作的茶農買進茶菁(原料),經過製茶的操作後生產出成品或半成品(商品),成品會在製茶廠內包裝,半成品如粗製茶,還需要將粗製茶送到別的地方進行挑梗或色選機進行精緻。

泡一杯茶的背後有哪些碳足跡?

台灣的茶葉產品碳足跡包含從搖籃到墳墓的各項溫室氣體排放,然而到底如何界定哪些過程或階段需要計算排放量呢?必須要參考環保署公布PCR,不是測定核酸檢測的PCR,全名是碳足跡產品類別標準(Carbon Footprint of Product-Product Category Rules, CFP-PCR),此份文件將相似產品類建立一個參考標準,內容會界定產生碳排放的階段,以及相關的假設。

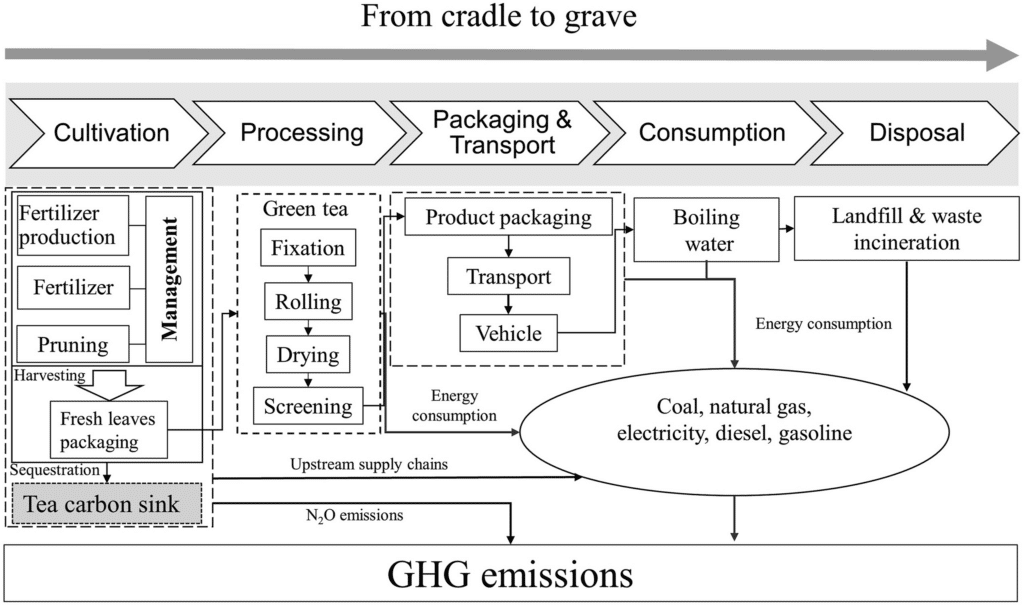

不過定義產品碳足跡生命週期也有許多形式,像是中國大陸的研究,同樣把茶葉碳足跡分成五個階段,但是有用詞與階段上些許的差異

- 種植(Cultivation) 2. 製造(Processing) 3. 包裝與配送(Packaging & Transport) 4. 使用(Consumption) 5. 廢棄處理(Disposal)

此案例將製造階段,僅包含茶葉的粗製與精製,並不含包裝,台灣的標準則將包裝涵蓋在製造階段。另外,此案例包裝和配送放置在同一個階段,可能是當地的茶產業鍊大多會把粗製茶賣出,再經行統一的包裝。雖然包裝的活動在整體茶葉碳足跡比例非常小,但兩種方式的計算比例還是有可能會有些許的差異。

整體來說,茶葉碳足跡看似簡單,不過實際上計算需要在茶園管理與製茶、甚至是運輸都有相當的數據基礎,才能計算出完整茶葉生命週期的溫室氣體排放量,在換算統一轉換成二氧化碳排放已表示碳足跡。

其他問題?

Q茶葉商品哪個階段的碳足跡比例比較高?

不同國家、茶園、茶廠的茶園管理、製造方式、消費者使用與廢棄情境假設、燃料與電力的碳足跡係數、不同茶葉種類,列如紅茶、綠茶、部分發酵茶在製造階段都有比較大的差異。

Q飲茶方式也會造成碳足跡的不同?

以上兩列子都假設消費者使用茶的時候,以沸騰的熱水沖泡,但如果是冷泡茶的飲用方式又不一樣了。另外,西方也有研究紅茶加牛奶的買茶,碳足跡也比較高。台灣的手搖飲加了一大堆料,計算起來又更加複雜了,甚至令人頭痛,好好喝一杯茶很難嗎?

Q茶園難道不行吸收一些二氧化碳嗎?

中國大陸綠茶碳足跡的研究,有包含茶園的碳匯量,可以抵銷茶葉生命週期的排碳量,使單位產品的碳足跡降低。

Q碳足跡標籤有利於茶葉產品加值嗎?

老實說不同的茶園經營與茶廠的模式,甚至計算碳足跡排除的項目,都可能造成最後茶葉碳足跡的不同,高山茶碳足跡可能比較高,因為物資運輸的距離長,運輸階段的排放量大,拿兩個茶葉商品比較,碳足跡少的一定是好的嗎?這在台灣消費者心理還沒有一個標準。不過茶葉碳足跡的需要第三方的查驗證公司查證後,才能申請環保署碳足跡標籤,這會是不小的花費!

歡迎聯繫茶三元討論